高中女孩沉迷网络,家庭规则管用吗?

随着智能手机、平板和网络的普及,越来越多高中女生沉迷于网络世界,包括社交媒体、短视频、网络游戏和虚拟社交平台。这种沉迷不仅影响学业,还可能导致作息紊乱、注意力下降、情绪波动甚至亲子冲突。面对孩子沉迷网络的行为,许多家长最直观的反应是制定家庭规则:限制上网时间、禁止某些应用、甚至没收设备。

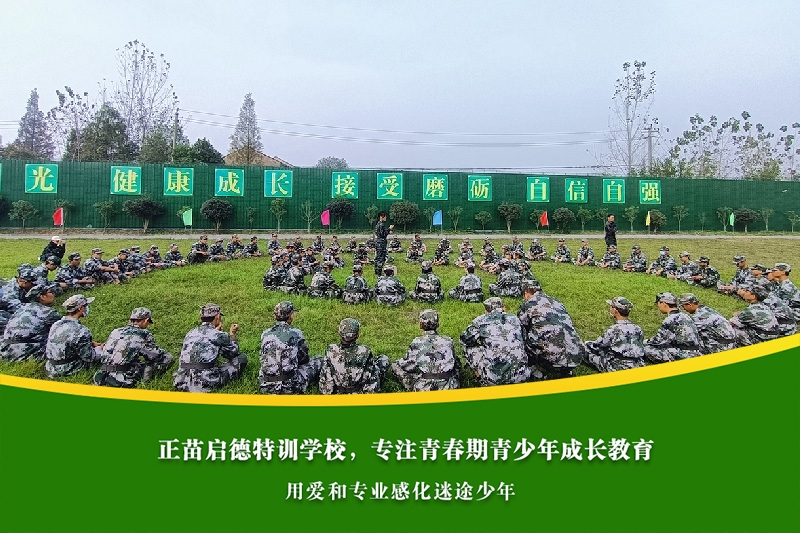

然而,湖北正苗启德青少年特训学校的实践经验表明,家庭规则虽然必要,但仅靠规则约束往往无法根治网络沉迷问题。网络沉迷背后,往往隐藏着心理需求、兴趣缺失、情绪调节不足和自控力不足等深层因素。有效的干预需要规则、沟通、兴趣引导和心理疏导相结合。

一、高中女孩沉迷网络的心理原因

1. 心理逃避与压力释放

高中课程繁重,学业压力大,女孩可能通过网络获得暂时的放松与安全感;

网络提供即时反馈和虚拟成就感,成为心理逃避的出口。

2. 社交需求

网络社交平台能够满足同龄人交往和认同感需求;

在现实生活中缺乏安全社交环境时,网络成为主要交流方式。

3. 自我认知与独立意识

高中阶段女生自我意识觉醒,希望掌控自己的生活和选择;

网络提供自主空间,满足独立性需求。

4. 兴趣缺失与现实成就感不足

学业成绩压力大、兴趣爱好不足,现实生活成就感缺失;

网络活动中的点赞、关注、成就感成为心理补偿。

5. 自控力与时间管理不足

青少年前额叶发育尚未完全,面对即时刺激容易沉迷;

缺乏合理时间管理和自控技能,导致网络使用失控。

二、家庭规则的局限性

1.短期有效性明显

限制上网时间、禁止使用设备可以暂时减少沉迷行为;

但规则往往只能解决行为表象,未触及心理需求。

2.可能引发逆反心理

单纯的限制或惩罚可能引发抵触和顶撞行为;

孩子可能尝试规避规则,形成隐蔽上网或谎报行为。

3.缺乏行为内化

如果孩子未学会自控和兴趣替代,规则解除后容易反弹;

长期依赖规则可能削弱自主调控能力。

湖北正苗启德青少年特训学校指出:规则只能作为辅助手段,更关键的是引导孩子理解自我行为、培养兴趣和心理调节能力。

三、科学干预策略

1. 沟通与共情

使用平和语气,先理解孩子沉迷网络背后的心理需求;

避免指责和训斥,强调理解而非控制:“我理解你想放松,我们可以一起找更健康的方式。”

2. 规则与边界结合

制定合理上网时间和使用规则,但需与孩子协商,增强认同感;

强调规则的目的不是惩罚,而是帮助管理时间和保护健康。

3. 兴趣引导与现实替代

鼓励参加体育、社团、艺术或科技活动,提高现实成就感;

通过兴趣替代网络满足心理需求,降低沉迷频率。

4. 情绪管理与心理辅导

教孩子识别情绪,学会压力调节,如运动、写作或绘画;

必要时寻求心理咨询或青少年成长辅导,提高自控力和情绪调节能力。

5. 家校协同

与班主任或心理老师沟通,了解孩子在校行为和心理状态;

家庭和学校形成一致策略,共同支持孩子健康使用网络。

6. 培养自主调控能力

教孩子制定个人时间表、设定目标,逐步减少对规则依赖;

让孩子学会自我监督、平衡学习、娱乐和兴趣活动。

四、兴趣培养与正向激励

1.现实兴趣与网络替代

通过艺术、体育、科技和社团活动替代网络虚拟成就感;

兴趣活动带来的正向体验可增强现实满足感。

2.正向激励

对孩子合理安排网络时间、自控行为给予肯定和奖励;

奖励可为口头表扬、家庭活动时间或自主选择权利。

3.兴趣与学业结合

将兴趣与学科知识结合,例如编程兴趣结合数学逻辑,绘画兴趣结合美术课程;

提高学习参与度和主动性,同时减少网络沉迷。

五、家庭规则的正确使用方式

1.规则不是惩罚,而是引导

规则目的是帮助孩子合理使用网络,保护身心健康;

2.规则需协商而非单方面制定

与孩子讨论上网时间、使用方式和限制措施,增强参与感和认同感;

3.规则与兴趣、心理辅导结合

规则只管理行为,兴趣引导和心理辅导解决心理需求和成瘾根源;

4.短期干预与长期引导结合

规则可作为短期行为约束手段,但需长期培养自控力和兴趣替代策略。

六、结语

高中女孩沉迷网络,家庭规则固然必要,但并非万能。湖北正苗启德青少年特训学校强调:

1.规则为辅,心理引导为主:理解沉迷原因,培养自控力和兴趣替代;

2.沟通与共情:倾听孩子需求,避免单纯强制;

3.兴趣培养与现实成就感结合:增强心理满足和学习动力;

4.家校协同与专业支持:形成一致策略,系统干预网络沉迷问题;

5.长期培养自主调控能力:让孩子学会自我管理,而非单靠规则控制。

通过科学方法,家长不仅能帮助高中女孩合理使用网络,还能提升自控力、学习动力和心理健康,让孩子在学业、兴趣和生活中实现平衡与健康成长。

- 上一篇: 高中男孩沉迷游戏影响学业家长怎么办?

- 下一篇: 高中男孩沉迷手机游戏,规则该怎么定?

相关资讯