除了没收手机,我们还能做些什么来帮助孩子戒除网瘾?

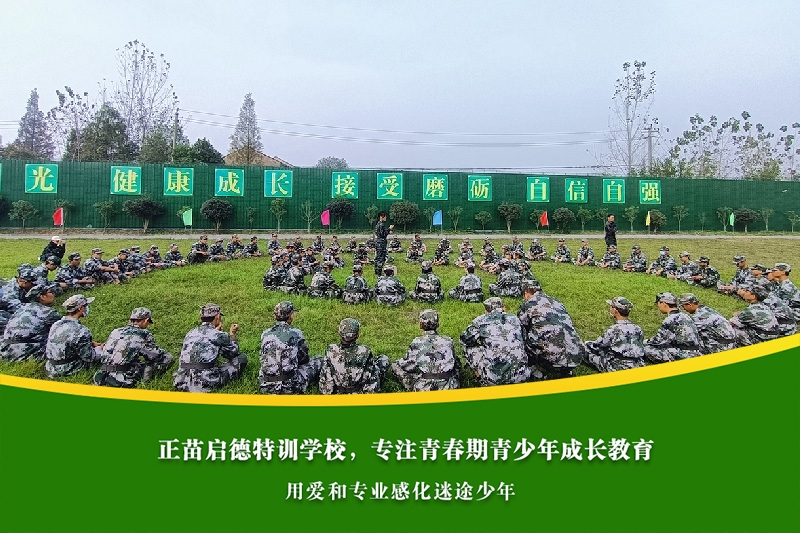

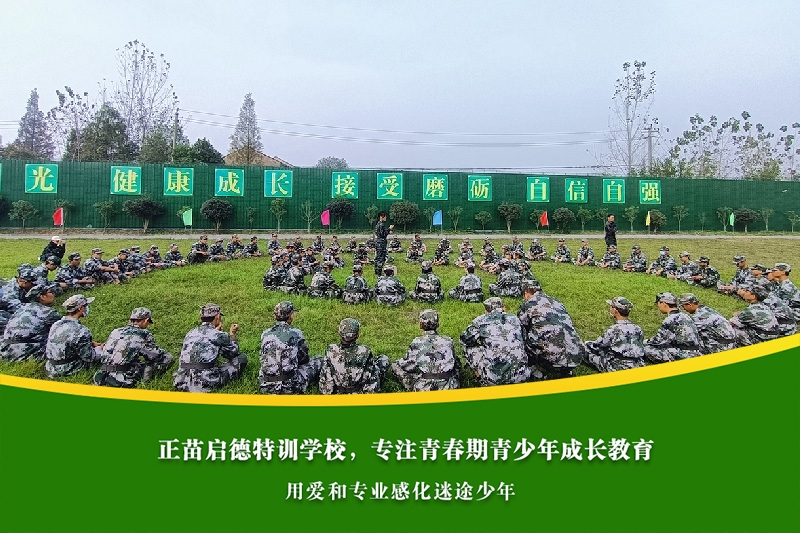

随着智能设备和网络的普及,越来越多的青少年沉迷于手机、网络游戏和短视频,形成“网瘾”行为。这不仅影响学业,还可能引发睡眠不足、注意力下降、亲子冲突甚至心理问题。很多家长的第一反应是没收手机,但湖北正苗启德青少年特训学校的实践经验显示:单纯没收手机只能暂时解决行为表象,无法根治网瘾。科学的干预应结合心理疏导、兴趣引导、沟通策略和行为管理。

一、网瘾行为背后的心理机制

1. 情绪逃避

青少年在学习压力大、情绪低落或人际冲突时,容易通过网络获得短暂的心理慰藉;

游戏、社交媒体或短视频提供即时奖励,形成逃避现实的心理依赖。

2. 社交需求

网络提供方便的虚拟社交环境,满足同龄人的交往和认同感;

对现实社交缺乏信心或环境受限时,网络成为主要交流渠道。

3. 成就感与自我认同

游戏等级、点赞数量和虚拟奖励提供即时满足感;

青少年在现实生活中缺乏成就感时,网络成就成为心理补偿。

4. 自控力不足

青少年前额叶发育尚未完全,面对即时刺激难以自我约束;

缺乏有效的时间管理和行为自律能力,容易沉迷。

二、单纯没收手机的局限

1.短期行为约束有效

可以暂时阻止孩子接触网络,但无法解决心理依赖;

2.可能激发逆反心理

孩子可能通过隐秘方式继续上网,甚至产生谎言行为;

强硬管控可能损害亲子信任关系。

3.行为反弹风险高

没收手机只是外部限制,未培养自控能力和兴趣替代,解除限制后容易复发;

湖北正苗启德青少年特训学校强调:戒网瘾关键在于理解孩子心理需求,通过科学引导让孩子主动控制网络行为。

三、科学戒网瘾的替代策略

1. 沟通与共情

了解孩子沉迷网络的原因,先倾听再提出建议;

避免指责或训斥,强调理解和支持:“我理解你喜欢玩游戏,我们可以一起找到更健康的方式。”

2. 兴趣引导与替代活动

鼓励参与体育、艺术、科技、社团或志愿活动;

兴趣替代不仅满足心理需求,还提供现实成就感;

例如喜欢游戏的孩子可以尝试编程、电竞战术分析或策略棋类活动,既延续兴趣,又降低沉迷风险。

3. 时间管理与行为自律

与孩子共同制定合理的作息和上网时间表;

将网络使用纳入计划,明确学习、休息和娱乐的时间分配;

引导孩子学会自我监督,而非完全依赖父母干预。

4. 正向激励与反馈

对孩子按计划使用网络、完成学习任务的行为给予肯定和奖励;

奖励方式可以是口头表扬、增加兴趣活动时间或自主选择权利;

避免单纯惩罚,强化正向行为比压制更有效。

5. 情绪管理与心理辅导

教孩子识别压力、焦虑和冲动,学会健康释放情绪;

可通过运动、音乐、绘画、写作或心理咨询方式缓解心理压力;

对长期沉迷或情绪问题严重的孩子,专业心理疏导非常必要。

6. 家校协同

与班主任和心理老师保持沟通,了解孩子在校表现;

家校联合制定科学干预计划,形成一致策略;

学校可提供心理辅导、兴趣课程和社团活动,增加现实满足感。

四、建立健康网络使用习惯

1.逐步减少依赖

不宜一刀切,逐步减少上网时间,让孩子适应;

2.强调自我管理

引导孩子记录上网时间、完成任务情况,培养自我约束能力;

3.家长以身作则

父母自身网络使用习惯会影响孩子,家长应示范合理使用网络;

4.规则与灵活结合

规则作为辅助工具,与兴趣引导、心理支持结合使用;

强调规则目的是保护健康,而非惩罚。

五、戒网瘾的长效策略

1.兴趣培养:替代心理需求,增强现实成就感;

2.心理疏导:解决情绪压力和心理依赖;

3.行为管理:时间安排、作息规律、自我监督;

4.家校协同:统一策略、及时反馈、共同支持;

5.信任与沟通:以理解为基础,引导孩子主动改变。

湖北正苗启德青少年特训学校指出,戒网瘾不是短期行为控制,而是长期培养自控力、兴趣替代和心理调节能力的过程。

六、结语

没收手机只能暂时解决表面问题,真正戒网瘾需要:

1.理解心理需求:关注孩子沉迷背后的情绪、社交和成就感缺失;

2.兴趣引导与替代活动:提供现实生活中的满足和成就感;

3.行为管理与自我约束:培养自主调控和时间管理能力;

4.心理疏导与情绪管理:帮助孩子学会压力调节和冲动控制;

5.家校协同与信任沟通:形成系统支持,让孩子主动参与改变。

通过科学方法,家长不仅能帮助孩子戒除网瘾,还能提升自控力、心理健康和生活习惯,让青少年在学业、兴趣和心理发展上实现健康成长。

- 上一篇: 高中男孩沉迷手机游戏,规则该怎么定?

- 下一篇: 高中女孩叛逆沉迷网络如何帮助其重回正轨?

相关资讯