青春期男孩叛逆不听话,家长该如何应对?

青春期,是孩子从“依赖”走向“独立”的关键阶段,也是许多家长感到“头疼”的时期。尤其是青春期的男孩,情绪波动大、个性强烈,常常出现“叛逆”“不听话”的情况——顶嘴、抗拒管教、拒绝沟通、不愿听从安排,甚至出现离家出走、打架冲突、沉迷网络等问题。

许多家长在面对孩子叛逆时,不知该“管”还是“放”,严厉会让关系恶化,放任又担心孩子走上歧路。那么,青春期男孩叛逆的背后,究竟隐藏着什么?家长又该如何科学应对,化解冲突,建立良性关系?

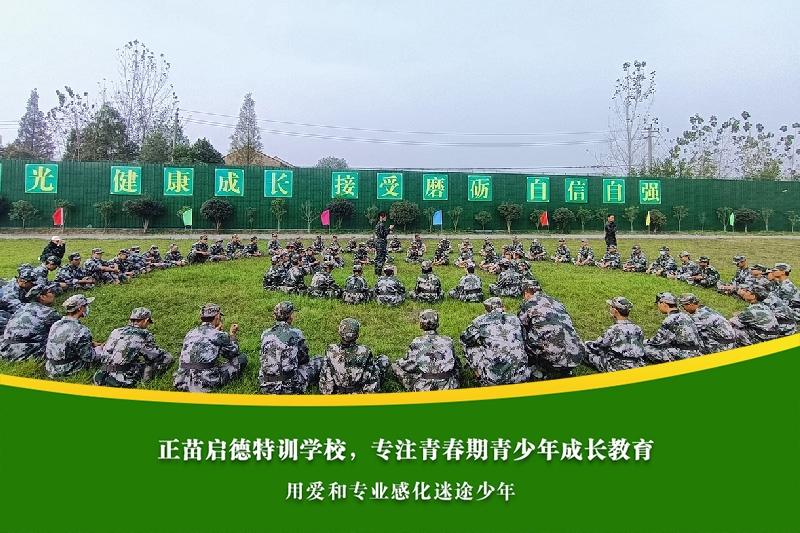

湖北正苗启德青少年特训学校长期关注青春期心理与行为问题,通过大量案例总结出一套行之有效的家庭应对思路。

一、叛逆行为的背后,是青春期心理的变化

叛逆并非孩子“故意作对”,而是心理成长的自然表现。

1.自主意识的觉醒

青春期男孩渴望摆脱父母的控制,希望获得更多话语权和决定权。当家长依旧用“命令式”的方式对待他时,他就会本能地对抗。

2.情绪波动增大

青春期荷尔蒙的变化,使男孩的情绪容易冲动、不稳定。他们在面对压力、批评或不理解时,常常用“顶嘴”或“冷漠”来表达不满。

3.自我价值的需求

这个阶段的孩子希望被尊重、被认可。他们不再甘愿被当成“小孩”,渴望在家庭和学校中拥有独立地位。

4.认知能力提升

青春期男孩开始有了自己的判断力,也会质疑家长的决定。这并不是“坏”,而是成长的一部分。

换句话说,叛逆是青春期男孩心理成长的“信号”,不是家庭的灾难。 家长的应对方式,决定了这种“叛逆”是转化为动力,还是变成对抗。

二、家长常见的错误应对方式

1.越叛逆越“压制”

不少家长习惯用命令、惩罚或打骂来“制服”孩子,结果只会让对抗升级,亲子关系越来越僵。

2.情绪化沟通

家长情绪失控时的争吵、讽刺或冷暴力,会让孩子更加封闭或爆发。

3.忽视孩子的真实需求

叛逆的背后往往有压力、挫败感或情绪问题,家长若只看到“表象”,很容易错失疏导时机。

4.把叛逆等同于“不孝”或“问题孩子”

这种标签式看法,会加深孩子的负面情绪,破坏信任关系。

三、科学应对叛逆的核心原则

1.先理解,再引导

家长首先要意识到叛逆并不等于“坏”,而是孩子想要被尊重、想要表达的信号。理解他的情绪,是沟通的第一步。

2.以平等的姿态对话

少一些命令,多一些倾听。让孩子觉得他的观点被重视,才更愿意交流。

3.给孩子适度的自主权

合理的选择空间能缓解对抗情绪。例如:“你希望今天先写作业还是吃完饭再写?”而不是“你必须现在去写!”

4.设定清晰的底线

理解并不意味着放纵。家长要有明确的原则,如安全、学业基本要求、家庭责任等,但底线必须事先沟通清楚。

四、家长可采取的具体应对策略

1. 建立稳定的沟通渠道

选择孩子情绪平稳的时机交谈,避免在冲突爆发时讲大道理;

多用开放式问题,比如“你希望我们怎么做会更好?”而非指责性语言;

给孩子表达情绪的空间,而不是立刻否定。

2. 保持家长的情绪稳定

孩子叛逆时,家长情绪失控只会让火上浇油。冷静的态度、理性的表达,是缓解冲突的关键。

3. 尊重与规则并行

尊重孩子的独立意识,同时设立清晰规则。比如上网时间、外出时间、家庭责任等,都应事先沟通,达成共识后共同遵守。

4. 鼓励正向行为,减少负面冲突

当孩子表现出理智、负责或积极的一面时,家长应及时肯定,强化其正向行为。

5. 关注情绪背后的“根”

有时,叛逆并不是针对父母,而是学业、人际、自我认同等压力的投射。适当的心理疏导、兴趣引导、家校配合,能帮助孩子找到更健康的情绪出口。

五、学校与专业力量的介入

当叛逆行为影响到了学习和生活,例如频繁顶撞父母、逃课、打架、沉迷网络,甚至出现离家出走等极端情况时,家庭单靠自身力量往往难以奏效。

湖北正苗启德青少年特训学校在长期实践中发现:

1.通过心理疏导,帮助孩子正确认知情绪,缓解对抗心理;

2.通过兴趣引导,重建孩子的自我价值感;

3.通过行为训练和亲子关系修复,恢复家庭沟通的良性循环;

4.通过学校与家庭协作,形成持续干预与支持机制。

许多叛逆行为强烈的孩子,并非“不可教”,只是他们渴望一种被理解、被尊重、被引导的方式。

六、结语:叛逆,是孩子成长的必修课,也是家庭沟通的试金石

青春期男孩叛逆不听话,并不可怕。真正关键的是:家长能否放下“对抗”的思维,用理解和引导去替代压制和情绪化反应。

正如湖北正苗启德青少年特训学校的教育理念所强调的:

“叛逆期不是对抗期,而是引导期。用正确的方式沟通,孩子会在尊重中成长;用压制的方式控制,叛逆只会更深。”

当家长学会与孩子“并肩作战”,而不是“针锋相对”,青春期的叛逆就不再是“家庭危机”,而会成为亲子关系更加成熟的契机。

- 上一篇: 中学女孩沉迷手机又小偷小摸,家长怎么办?

- 下一篇: 没有了

相关资讯